Le Laboratoire d’Annecy de Physique des Particules utilise les ressources de MUST dans le cadre de ses recherches en physique des particules mais aussi en astronomie multimessager ainsi que pour des développements à visée plus applicative.

Plusieurs cas d’étude :

-

ATLAS : Accès et traitement des données issues du LHC (CERN)

-

CTA : Fédération de stockage et Intelligence Artificielle au service de l’Astronomie des hautes énergies

-

MUTOMO : A la recherche d’un tombeau caché par tomographie muonique

ATLAS : Accès et traitement des données issues du LHC (CERN)

Avec plusieurs milliers de processeurs utilisés en continu par la collaboration ATLAS et pratiquement plusieurs Pétaoctets de données stockées sur disque, MUST prend part à l’effort mondial nécessaire pour exploiter les données du collisionneur LHC du CERN.

Les collisions produites par le LHC et observées par le détecteur ATLAS génèrent en effet un énorme flux de données. Pour enregistrer et traiter ces données, les moyens informatiques de centaines d’instituts dans le monde ont été mutualisés au sein d’une même infrastructure de grille de calcul, reliant ainsi des milliers d’ordinateurs et de systèmes stockage. La collaboration entre l’équipe qui assure le suivi opérationnel de la plateforme MUST et les physiciens d’ATLAS a fait de cet effort un succès, puisque MUST a été le premier site régional français labellisé comme « nucleus », compte tenu du bon fonctionnement et de la volumétrie importante de l’espace de stockage disque mis à disposition. MUST offre aussi une plateforme d’analyse locale des données.

L’équipe MUST et le groupe ATLAS du LAPP sont aujourd’hui partie prenante des activités de R&D nécessaires pour faire face à l’augmentation d’un ordre de grandeur de la quantité de données produite au LHC Haute-Luminosité (HL-LHC).

Pour en savoir plus, consulter l’article sur l’accès et le traitement des données.

CTA : Fédération de stockage et Intelligence Artificielle au service de l’Astronomie des hautes énergies

Depuis 2018, le projet CTA (Cherenkov Telescope Array) déploie une nouvelle génération de télescopes gamma à La Palma (îles Canaries) et au Chili. Déjà fortement engagé dans la construction de CTA, le LAPP est également en première ligne pour ce qui est du stockage et de l’analyse des données collectées par ce futur observatoire. En effet, plus de quatre pétaoctets (millions de milliards d’octets) de données seront générés par an.

Relever ce défi sera possible grâce à un programme de R&D soutenu par les projets européens (XDC puis ESCAPE), associant les ressources de stockage de MUST et du Centre de Calcul de l’In2p3 à Lyon au sein d’une architecture de données pilote. A terme, ce sont les capacités de stockage d’une douzaine de centre de calculs européens, dont MUST, qui visent à être fédérées pour former un « datalake » compatible avec les principes de la science ouverte de l’EOSC.

Améliorer les performances de logiciels est un autre impératif auquel MUST contribue en mettant à disposition des ressources de calcul sur GPU. Dans le cadre d’une collaboration entre le LAPP, le LISTIC, et la société Orobix, le projet GammaLearn entend appliquer l’intelligence artificielle, et plus particulièrement le deep learning, à la reconstruction d’événements enregistrés par CTA. Le développement d’un nouveau modèle d’analyse de données a déjà mobilisé plus de 10700 heures de calcul GPU et 13400 heures de calcul CPU sur MUST. La vérification sur des données réelles est en cours. La simulation des télescopes de CTA est un préalable essentiel pour lequel l’utilisation de MUST se révèle incontournable. La plateforme permet permis d’effectuer un important travail de simulation dans un temps relativement court : en effet, dix années d’observation effectuées par plusieurs instruments ont déjà été simulées et comparées aux données, soit environ un million de tâches de calcul soumises. Enfin, les chercheurs du groupe astro-gamma du LAPP utilisent aussi les données publiques de certaines missions de la NASA et notamment celles du satellite Fermi-LAT pour leurs travaux. Ces données sont également stockées et analysées en utilisant MUST. Pour en savoir plus, consulter les articles concernant CTA, ESCAPE, le projet GammaLearn sur le site web du LAPP.

MUTOMO : A la recherche d’un tombeau caché par tomographie muonique

Repérer un terrain en amont d’une prospection plus poussée, révéler les secrets d’un site sans le découvrir et le préserver ainsi des agressions de l’environnement … Depuis une vingtaine d’années, les techniques de fouille non-invasives à l’aide de lasers, caméras infrarouges, ou photos aériennes ont largement progressé en archéologie.

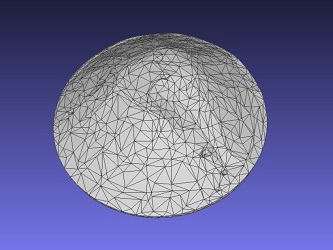

Dans le cadre du projet MUTOMO mené en collaboration avec l’IP2I de Lyon et l’APC de Paris, le LAPP contribue à la mise au point d’une autre technique d’exploration non-invasive appelée tomographie muonique et les ressources de MUST sont utilisées pour modéliser le trajet de particules cosmiques afin de déceler un tombeau caché.

Le principe : radiographier un site grâce aux muons provenant des hautes couches de l’atmosphère. Ces particules qui bombardent la terre avec un débit permanent d’environ 10.000 particules par m2 par minute, interagissent extrêmement peu avec la matière et peuvent traverser des roches de grande épaisseur. Leurs trajectoires sont toutefois modifiées en fonction des anomalies de densité et de structure. Discerner les zones de vide des zones plus denses où certains muons auront été absorbés ou déviés devient alors possible, à condition de disposer de moyens de calcul comme ceux de MUST et d’un bon outil de modélisation.

Le LAPP a choisi comme terrain d’étude le site d’Appolonia dans la région grecque de Thessalonique où se situe un tumulus renfermant un tombeau partiellement excavé. L’équipe MUTOMO développe un modèle informatique permettant d’analyser les informations fournies par les muons et de reconstruire une image en 3D du site et de son tombeau. Ce travail nécessite la reconstruction de trajectoires muoniques pour laquelle les ressources de calcul haute performance de MUST, en particulier l’application GEANT 4, sont mobilisées.

Une fois la technique de tomographie par muons mise au point, celle-ci pourra être employée pour explorer d’autres sites archéologiques aux trésors non encore dévoilés. Dans un contexte différent, elle pourrait être appliquée en sciences de la terre, par exemple, pour la recherche de poches d’eau sous-glaciaire, synonyme de risque pour les populations en cas de rupture brutale.